Geschichte der Synagoge

In Děčín1 war bis 1537 eine jüdische Bevölkerung ansässig, sie wurde nachfolgend ausgewiesen; ihr das Siedlungsrecht verwehrt.2 Zu neuen Ansiedlungen kam es erst wieder ab 1848, nachdem es der jüdischen Bevölkerung erlaubt wurden war, sich vor Ort niederzulassen.3 In den folgenden Jahren führten Industrialisierung und die Bahnanbindung, bei der Děčín Grenzbahnhof auf der Strecke Berlin–Prag wurde, zu einem extremen Wachstum der Stadt und des später eingemeindeten Nachbarorts Podmokly4. 1887 gründete sich in Podmokly die erste jüdische Gemeinde, die zunächst diverse Immobilien zwischennutzte.5 Sie wuchs stetig und damit auch der Bedarf an einer Synagoge.6 Die jüdische Gemeinde erwarb Anfang des 20. Jahrhunderts vom Deutschen Turnverein ein Grundstück mit Turnhalle und errichtete darauf von 1905 bis 1907 eine Synagoge.7

Nach der Okkupation der böhmischen Grenzgebiete durch die deutsche Wehrmacht 1938 konnte die Synagoge durch lokale Akteure konstant geschützt werden.8 Sie argumentierten mit der Gefährdung der umliegenden Bebauung im Falle einer Brandstiftung und mit potenziellen Nutzungsmöglichkeiten des Gebäudes. Danach wurden die religiösen Symbole der Synagoge entfernt, und sie diente der Wehrmacht und Hitlerjugend als Lagerraum und Werkstatt.9

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges war die jüdische Gemeinde durch die Verfolgung im Nationalsozialismus stark dezimiert.10 Inwieweit die Synagoge zu der Zeit noch genutzt wurde, ist unklar. Ab 1967 wurde das Gebäude als Kreisstadtarchiv zwischengenutzt.11 1987 verkaufte die jüdische Gemeinde das Gebäude an die Stadt Děčín.12

Nach 1989 formierte sich die jüdische Gemeinde neu. 1993 bot die Stadt Děčín der jüdischen Gemeinde die Synagoge zur Nutzung an und 1994 kam es zur Rückführung des Gebäudes an die Gemeinde. Ab 1997 wurde die Synagoge umfangreich saniert.13 Heute wird sie durch die jüdische Gemeinde von Děčín genutzt und ist öffentlich zugänglich.

- [1] Tetschen, deutschsprachige Bezeichnung bis 1942, Tetschen-Bodenbach, deutschsprachige Bezeichnung von 1942 bis 1945.

- [2] Vgl. Klímová, Helena u. Matušíková, Lenka: Die demografische Entwicklung jüdischen Lebens in ausgewählten Gemeinden der Böhmischen Länder. München 2020, S. 383.

- [3] Vgl. Kieval, Hillel J.: Ungleiche Mobilität. Die Juden, der Staat und die Gesellschaft in einer Zeit voller Wiedersprüche. München 2020, 1790–1860. München 2020, S. 121.

- [4] Bodenbach, deutschsprachige Bezeichnung bis 1945, heute Ortsteil von Děčín.

- [5] Vgl. Jüdische Gemeinde Děčín: Die Synagoge in Děčín. Online (28.11.2023).

- [6] Vgl. Klímová / Matušíková 2020 (wie Anmerkung 3), S. 383.

- [7] Vgl. Jüdische Gemeinde Děčín (wie Anmerkung 5).

- [8] Vgl. Lakomá, Markéta, Vrabcová, Věra u. Zemanová, Marcela: Die Synagoge erfüllt wieder ihren Zweck. Děčín 2022, S. 53.

- [9] Vgl. ebenda.

- [10] Vgl. Klímová / Matušíková 2020 (wie Anmerkung 3), S. 383.

- [11] Vgl. Lakomá u.a. 2022 (wie Anmerkung 8), S. 53.

- [12] Vgl. ebenda.

- [13] Vgl. ebenda.

- Quellen »

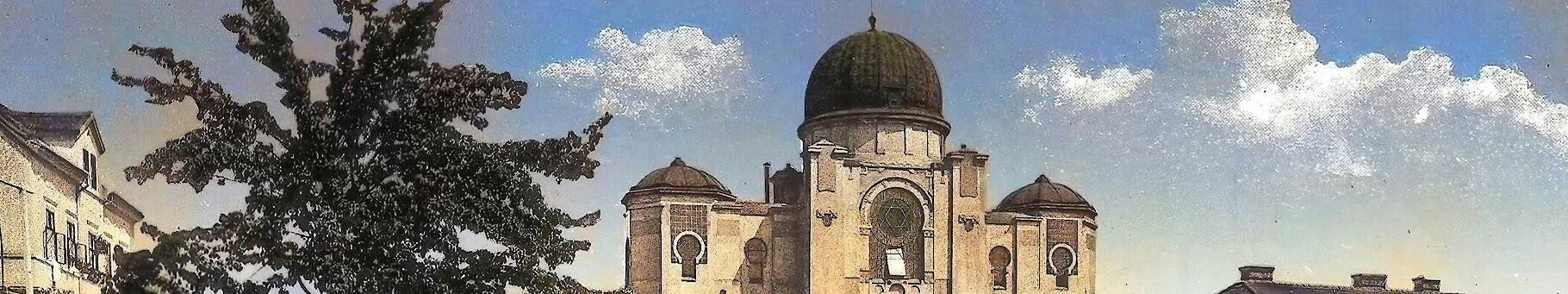

Darstellung der Synagoge

Es liegen wenige Postkarten vor, auf denen die Synagoge als Einzelmotiv abgebildet ist. Die Aufnahmen wurden aus westlicher Richtung angefertigt.

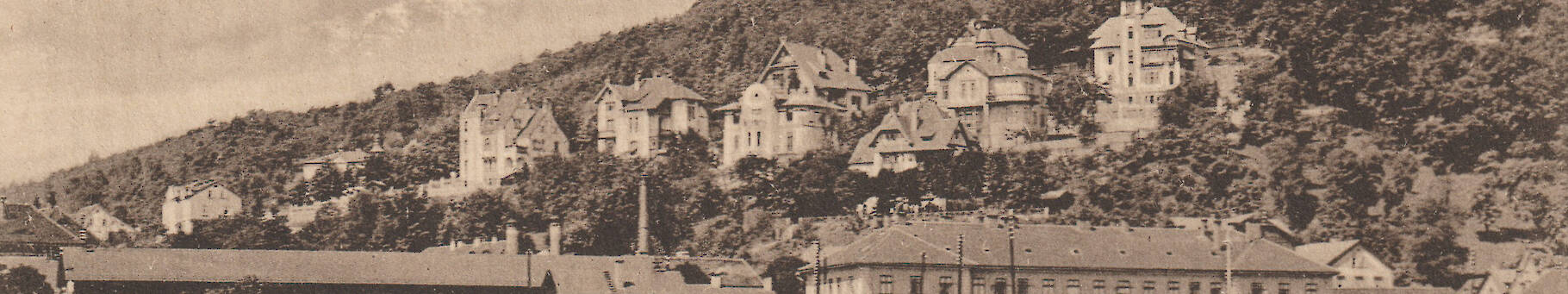

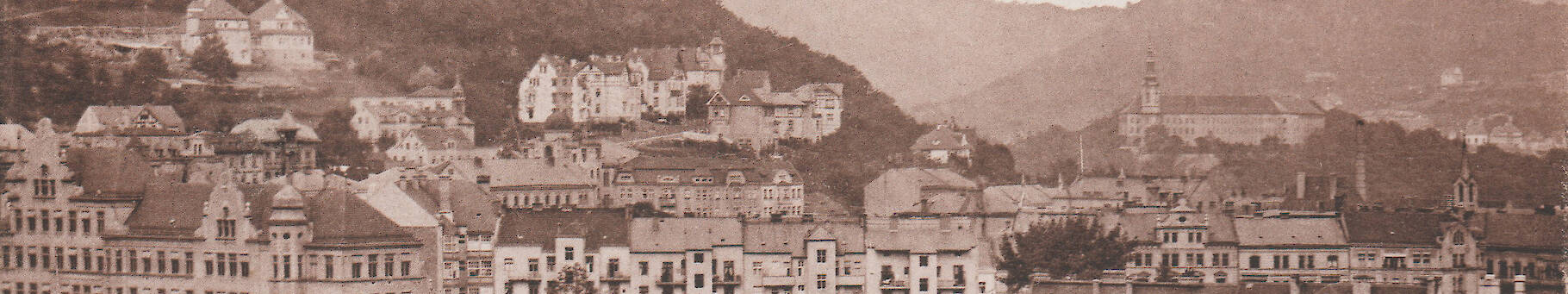

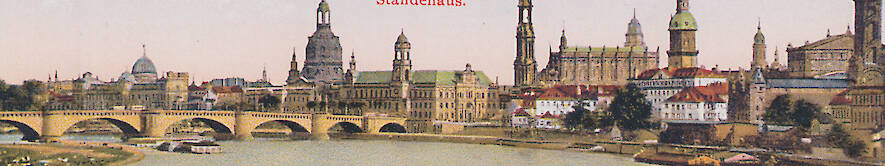

Auf Postkarten mit Totalansichten der Stadt Děčín ist die Synagoge nicht präsent. Es liegt ein starker Fokus auf dem historischen Schloss auf der anderen Elbseite. Im Fall von Darstellungen mit beiden Stadtteilen ist die Synagoge aufgrund ihrer Lage nicht sichtbar. Am häufigsten erscheint sie in Totalansichten der Stadt Podmokly1, die im Areal um die heutige Straße "Popovická"2 aufgenommen wurden, wobei sie in den Darstellungen sehr klein und kaum sichtbar ist. Signifikant oder deutlich besser sichtbar wäre das Gebäude in Perspektiven von der Kapelle "Thunovská kaple"3 und der heutigen Straße "Předmostí"4, dem Areal zwischen dem Bahnhof und der Elbe, gewesen. Allerdings liegen in beiden Fällen nur Motive vor, die vor der Fertigstellung der Synagoge 1907 angefertigt wurden. Heute ist die Synagoge durch die starken städtebaulichen Veränderungen im 20. Jahrhundert in beiden Perspektiven kaum oder nicht mehr sichtbar. Dieser Umstand wird begünstigt durch ihre mittlere Größe und Lage an einem Hang. Das Gebäude ist stark an seine Umgebung angepasst und begrenzt in seiner Dimension.

Eine Ausnahme in der Darstellung bildet die Perspektive von der heutigen Straße "E. Destinové"5, von wo auch heute die Synagoge sichtbar ist.

- [1] Bodenbach, deutschsprachige Bezeichnung bis 1945. Heute Ortsteil von Děčín.

- [2] Pfaffenberg, deutschsprachige Bezeichnung des Areals bis 1945.

- [3] Johanneskapelle, Thunsche Grabkapelle, deutschsprachige Bezeichnungen bis 1945.

- [4] Rosawitz, deutschsprachige Bezeichnung des Areales bis 1945.

- [5] Weiher, deutschsprachige Bezeichnung des Areales bis 1945.

- Quellen »